Viel Ring – wenig Musik

Hamburger Thalia zeigt „Nibelungen“ nach Wagner, Hebbel ....

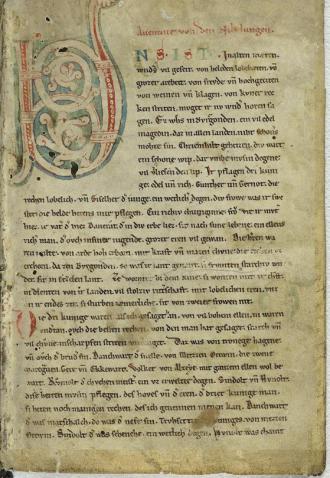

Uns ist in alten mæren

wunders vil geseit

von helden lobebæren,

von grôzer arebeit,

von fröuden, hôchgezîten,

von weinen und von klagen,

von küener recken strîten

muget ir nu wunder hœren sagen.

Ez wuohs in Burgonden

ein vil edel magedîn,

daz in allen landen

niht schœners mohte sîn,

Kriemhilt geheizen:

si wart ein scœne wîp.

dar umbe muosen degene

vil verliesen den lîp

Was für eine Sprache!

g.WaSa - Was für eine Sprache! Voll Kraft und Klang! : „... eine Sprache von Stein, ... gleichsam gereimte Quader ... aus den Spalten quellen rote Blumen hervor wie Blutstropfen“, hatte Heine von dem Werk des unbekannten Dichters geschwärmt. Vermutlich war es ein gebildeter Kleriker, der irgendwo zwischen Passau und Wien, wahrscheinlich zwischen 1200 und 1204, das "Nibelungenlied" geschaffen hat, ein Sprachkunstwerk, das bis heute alle Nachahmungen in den Schatten stellt. Ohnehin sind unter den unzähligen „Nibelungen“-Nach-Dichtern nur zwei, die einen bleibenden Eindruck hinterließen; beide im Jahr 1813 geboren, beide haben um 1850 mit ihrem Nibelungen-Werk begonnen und lange daran gearbeitet:

Hebbel und Wagner

Friedrich Hebbel hat 10 Jahre lang an seinem „deutschen Trauerspiel“ in drei Teilen für zwei Abende geschrieben. Inhaltlich lehnen sich seine „Nibelungen“ eng an das alte Lied an; allerdings wirken seine ordentlich-klassich rhythmisierten Blankverse gegenüber dem Original geradezu betulich.

Richard Wagner dagegen greift – wohl nach dem Vorbild Friedrich de la Motte Fouqués Trilogie „Der Held des Nordens“ (1810) – auf die Vorläufer des Nibelungenliedes zurück: die alten germanischen Götter- und Heldensagen, die insbesondere in der „Edda“ und der „Völsunga Saga“ gesammelt sind, vornehmlich den Sagenkreis um „Sigurd“ oder die Geschichten von Atli, dem Hunnenkönig. Während das Nibelungenlied gesellschaftlich-kulturell in seiner Entstehungszeit angesiedelt ist – also im christlich-höfischen Hochmittelalter – spielt Wagners „Ring des Nibelungen“ in einer germanisch-heidnischen mythischen Urzeit. Auch sprachlich greift Wagner auf altgermanische Formen zurück, namentlich durch exzessive Verwendung des Stabreimes – was heutzutage zum Spott geradezu einlädt, wobei eine prononcierte Vortragsweise schon reicht, den Text zur Parodie seiner selbst zu machen:

Das grausligste Grummeln kredenzt man uns schon im Programmheft: Alberichs grimmiges Granteln (im Rheingold):

„Garstig glatter

Glitschriger Glimmer!

Wie gleit ich aus!“

Was sich noch fortsetzen ließe:

„nicht fasse noch halt ich

Das schlecke Geschlüpfer!

Es gäbe noch reichlich Beispiele:

„Mir schwebt und schwankt

Und schwirrt es umher!

Sehrendes Sehnen

Zehrt meine Sinne;

Am zagenden Herzen

Zittert die Hand!“

Ein gutes Vierteljahrhundert lang hat Wagner an seinem Magnum Opus gedichtet und komponiert. Herausgekommen sind vier Opern für vier Abende – nicht nur für Wagnerianer Segen und Fluch zugleich: Segen, angesichts der Genialität des Werkes (in dem die Musik die alberne Stabreimerei gnädig kaschiert); Fluch: eine Gesamtspielzeit von 16 Stunden, die es abzusitzen gilt (zumal auf den berühmt-berüchtigt unbequemen Sitzen von Bayreuth).

Aus 4 mach 2 mach 1

Vier Abende, 16 Stunden: der ganze Ring ist eine Herausforderung auch für trainierte Opernfans. Von den Opernhäusern und ihrem Personal mal ganz abgesehen. Das renommierte Hamburger Thalia-Theater hatte jetzt den skurrilen Ehrgeiz, da noch einen drauf zu setzen! Der – von der Kritik gern gelobte – Hausregisseur Antú Romero Nunes inszeniert ein Großprojekt:

„NIBELUNG | EN! De | r ganze Ring nach Richard Wagner, Friedrich Hebbel und Altvätern“ wird in einem gewaltsam-originell-sein-wollenden Umbruch verkündet (müssen die ihren künstlerischen Rang jetzt mithilfe von derart dummen Mätzchen beweisen?). Und das an zwei Abenden. Nur zwei Abenden. Oder gar, für besonders Sitzfleißige, in Form eines „Marathons“ auch an einem Tag: von 15 – 18 Uhr: „Der Rin | g: Rheingol | d / Walküre“ und von 19 – 22:30 Uhr (den revoluzzerischen Umbruch lass ich jetzt mal weg): „Siegfried / Götterdämmerung“, woran dann noch „Kriemhilds Rache“ von Hebbel gehängt wird. Ach so ja: das Ganze (fast) ohne Musik (so dass auch nichts mehr die ständig stur stampfenden Stabreime abmildert).

Und siehe da: dank großzügiger Pausen lässt sich das gut aushalten – das viele Sitzen, meine ich. Und die Inszenierung? Schaun wir mal ...

Am Anfang war das Grunzen

Es beginnt mit einem irritierendem Hell-Dunkel-Spielchen. Irgendwie ist da das Rheingold. Vor allem ist da eine Horde von Affenmenschen, die sich durch Grunz- und Zischlaute verständigen – so ähnlich wie zu Beginn von Kubricks „2001“, nur dass dort die Evolution rasend schnell zur Raumfahrt fortschreitet, während hier nach 15 Minuten erst mal die Phase des Wagnerschen Lallens erreicht wird: „Wagalaweia. Wallala weiala weia!“ Das dauert dann noch mal ...

Aus 2 mach 1

Aber nach 40 Minuten haben die Riesen Wotans neue Götterburg fertiggebaut („prächtig prahlt der prangende Bau“); und nun folgt noch ein kleines darstellerisches Highlight: das Minenspiel Wotans (Rafael Stachowiak), als (die hierher vorgezogene) Brünnhilde ihn warnt: „Fricka kommt!“ Und ein retardierendes Momentchen: Kriemhild wird aus dem 2. Teil importiert, um ihren Verzicht auf Liebe zu beschwören. Aber dann kann’s endlich losgehen, mit dem Streit um Fricka als Bezahlung für die Bauleute. Um Fricka?, fragen Sie? – Aha: Wagnerianer (oder Alt-Germanist)! Ja, Fricka und Freia sind hier ein und dieselbe (Bärbel Schwarz). Und so wundert Mann sich ein bisschen, wie sehr der Götter-Häuptling um die Göttin kämpft, anstatt froh zu sein, diese Xanthippe günstig an Fafner loszuwerden.

Dieses Personalsparmodell soll nicht das einzige bleiben. Auch Mime wird von Alberich mitgespielt – was weniger problematisch ist als die Zusammenfassung Freias und Frickas, die beiden sind eh Brüder und Alberich geistert ohnehin als so eine Art moderierendes Mädchen für alles durch den ganzen Abend (André Szymanski).

Klar – die Summierung von Wagner und Hebbel macht massive Kürzungen unabdingbar. Und wenn die christlichen Burgunderkönige ... äh ... Ger(e)not und Giselher sind ja gestrichen ... wenn also der christliche Burgunderkönig Gunther (Rafael Stachowiak) auf heidnische Schwarzalben und Rheintöchter prallt, dann sind Brüche ja wohl unvermeidbar ...

Der Mensch ist gar nicht gut ...

Aber es geht wohl nicht um logische Abläufe; es geht weder um Jung-Siegfrieds Heldentaten noch um Knatsch in Walhall. Irgendwie geht’s um ein globales, zeitloses Thema, das sich aus Thalia-Ankündigung und –Programmheften ungefähr so herausdestillieren lässt:

Kurz nach der Entstehung der Welt kommt mit dem (Rhein-)Gold die Gier in die Welt. Und als Folge davon: der Neid, die Gewalt, der Hunger nach Macht, die Sucht nach Herrschaft über die Welt. Wer jedoch Macht will, muss der Liebe abschwören. Es bleibt die Angst vor dem Tod. Aber: wer den „Ring des Nibelungen“ (= die Macht) begehrt, ist dem Untergang geweiht. Verrat und Lüge regieren, bis schließlich nur noch die Rache als einziger Ausweg aus dem perfiden Spiel um die imperialistische Macht übrig bleibt. Bluttat folgt auf Bluttat. Die Götter fallen, die Helden scheitern, und auch die Menschen werden am Ende an ihrer imperialen Machtpolitik zu Grunde gehen

Brecht, der Meister lakonischer Kürze, hat das einfacher ausgedrückt:

„Der Mensch ist gar nicht gut

Drum hau ihn auf den Hut“

Fragt sich, ob Nunes‘ Fassung „nach Richard Wagner, Friedrich Hebbel und Altvätern“ mehr Erkenntnis bringt? Wohl kaum! Man mag dem Wagnerianer nicht widersprechen, der behauptet, das alles habe der „Meister“ in seinem „Ring“ schon erzählt, und besser erzählt: in ordentlichem Zusammenhang, „aus einem Guss“, wofür sich durchaus prominente Zeugen finden lassen:

„Menschen mit einem umfassenden Denkvermögen erblicken [im „Ring“] die ganze Tragödie der menschlichen Geschichte und die ganze Furchtbarkeit des Dilemmas, vor dem die Welt heute zurück-schaudert“ (G. B. Shaw)

Und Wagner selbst? Der schrieb – in einer seiner pessimistischen Phasen – an Liszt (1854; schon damals hatte er allerdings die „Erlösung“ im Sinn, die als Motiv am Ende der „Götterdämmerung“ steht):

„Die Welt ist schlecht, grundschlecht ... Sie gehört Alberich! Niemand anders! – Fort mit ihr!“

Nichts Neues also auf der Thalia-Bühne! Nur ein Spektakel. War’s wenigstens ein unterhaltsames Spektakel? Das ist natürlich Geschmacksache.

Aus dem Werkzeugkasten eines Regisseurs:

Fragen wir immerhin, mit welchen Mitteln Nunes sein Spektakel gestaltet:

Mit Stimmungen, Bildern, Assoziationen: diese „deutscheste aller Sagen“ kommt zeitweise daher wie ein „Game of Thrones“.

Mit Späßchen und Kalauern. – Mein Favorit: Als Brünnhilde ihrem frischangetrauten Gemahl Gunther – anstatt mit ihm das Kamasutra durchzuexerzieren – erstmal die Grautöne beibringt, indem sie ihn gefesselt an einen Nagel an der Schlafzimmerwand hängt, stöhnen die Burgunder, die mit ihrem Frühstück auf den verhinderten König warten müssen: „Dieser Spät-Burgunder. Wo der wohl wieder rumhängt!“

Manchmal werden aus den Späßchen allerdings (ich behaupte mal: unnötige) Peinlich- und Geschmacklosigkeiten: Auf dem Weg in eine Pause hörte ich einen ca. 18-jährigen sagen: „Schon krass, wie Siegfried die Unterhose Brünnhildes als Tarnkappe benutzt“; es klang erstaunt-entsetzt. Da hatte der junge Mann noch nicht gesehen, wie König Etzel in Gestalt seines eigenen Boten (zur Erinnerung: Personalsparmodell) an den Thron des Burgunderkönigs pinkelt.

Mit Anspielungen und Zitaten: von Kubrick (s.o.) bis zu Grimms Märchen: die Verwandtschaft von Brünnhild- und Dornröschen-Motiv liegt auf der Hand. Aber Kriemhilde als Schneewittchen („Wer hat aus meinem Tellerchen gegessen?“) ? –

Ich als manischer Zitate-Jäger war vor allem von folgender Stelle begeistert:

Als Wotan nach Loge ruft, damit der Brünnhilde durch einen Feuerwall schütze, antwortet der: „Ich war immer hier. Ich war nie weg“. Das sagt in Taboris „Mein Kampf“ der jüdische Gott Jahwe alias Koscher-Koch Lobkowitz aus seinem Versteck heraus, als der von Himmlers Nazi-Rüpeln drangsalierte Schlomo Herzl nach ihm fragt. Dieses Zitat aus dem wahrscheinlich jüdischsten aller Stücke des Juden Tabori – eine Boshaftigkeit gegen den Antisemiten Wagner? („Wagner war in so vielen Sachen ein Arschloch“, soll Nunes vor der Premiere, gerade auch im Hinblick auf den Antisemitismus, gesagt haben.)

Phantastisches Thalia-Ensemble

Schließlich: Nunes‘ wertvollste Waffe im Kampf gegen die Belanglosigkeit: Das phänomenale Darsteller-Ensemble des Thalia-Theaters! Wenn ich mich in den 6 ½ Stunden kaum einmal gelangweilt habe, so lag das zu einem guten Teil an der insgesamt faszinierenden Schauspielerleistung. Und wenn ich mal unter einer Länge gelitten habe (vor allem bei der akademisch-kalauernden „Einführung in das Nibelungenlied“), dann lag das gewiss nicht an Thomas Niehaus, der als Rüdiger/Etzel sein Mögliches getan hat, diesen germanistischen Proseminarvortrag nicht allzu einschläfernd von der Bühne tröpfeln zu lassen.

Aus den vielen Guten seien nur einige wenige herausgegriffen: Rafael Stachowiak, der wenige Tage vor dem „Marathon“ die umfangreiche Rolle des Wotan von einem erkrankten Kollegen übernommen – und bravourös gemeistert hat! – Philipp Hochmair, der die Nacktheit des strahlenden Helden Siegfried ebenso selbstverständlich mit sich herumträgt, wie später Hagen das geraubte Schwert. Ja, und dieser Hagen: Barbara Nüsse als nüchtern-ergebene Graue Eminenz, als kantig-gradliniger Spiritus Rector des burgundischen Königshofes. Seine Rechtfertigung für den – gemeinhin als hinterhältig herabgewürdigten – Mord an dem unverwundbaren Siegfried klang mir nie so überzeugend wie aus Nüsses Mund („Darf denn noch fechten, wer nicht fallen kann?“, heißt es bei Hebbel).

Die Sprache

Und endlich: wesentliches Instrument jedes Regisseurs und als solches von den Darstellern nur schwer zu trennen: Die Sprache, welche die Vorlagen zur Verfügung stellen. Oder die Sprache, die man sich selbst aus den Vorlagen zusammenstellt. Da hat Nunes nun freilich einiges zur Auswahl! Um auf meine Eingangsbemerkung zurückzukommen: die sprachmächtigste Grundlage seiner Inszenierung bleibt nun mal das alte Nibelungenlied. Deshalb ist es nur konsequent, wenn er sich im letzten Teil – „Kriemhilds Rache“ – immer weiter entfernt von Hebbels gleichnamigem dritten Teil der Trilogie. Stattdessen schließt sich der eiserne Vorhang, davor versammeln sich die Protagonisten des Abends, um die alten Lied-Strophen zu deklamieren. Kraftvoller epischer Vortrag anstelle braven dramatischen Agierens – vielleicht der beste Einfall dieses Nibelungen-Konvoluts!

Und die Musik?

Und zu guter Letzt: der größte Fehler der Inszenierung: dass an einigen Stellen doch noch die Musik Wagners eingespielt wird. Da wird einem jedes Mal so richtig bewusst, was dieser Aufführung Wagnerscher Texte doch fehlt!